「詩を読む」という行為は人間の知覚全般に関する行為であって、単に文字の連なりを目で追っているだけではない。詩集の重さや紙の触感、朗読の時、言葉のリズムやイントナーションを聴き、紙やインクの匂いを感じるなど、視覚以外の知覚も「詩を読む」という行為の一部分の要素だと考えた。そのため、現代のテクノロジーを利用して、多面的に詩が伝わる世界は、未来の時代に通じる新しい「読む」形態の可能性を示している。

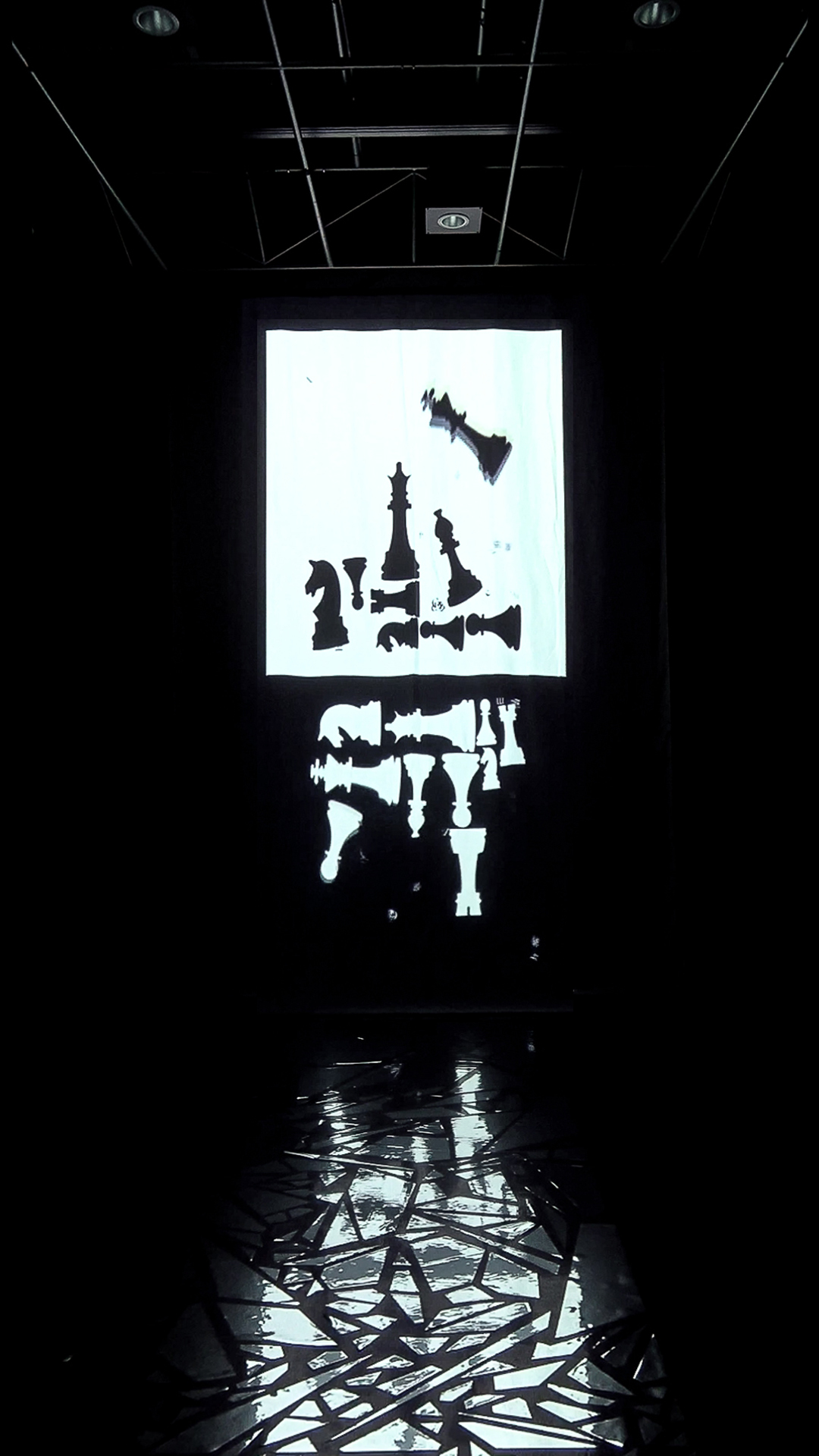

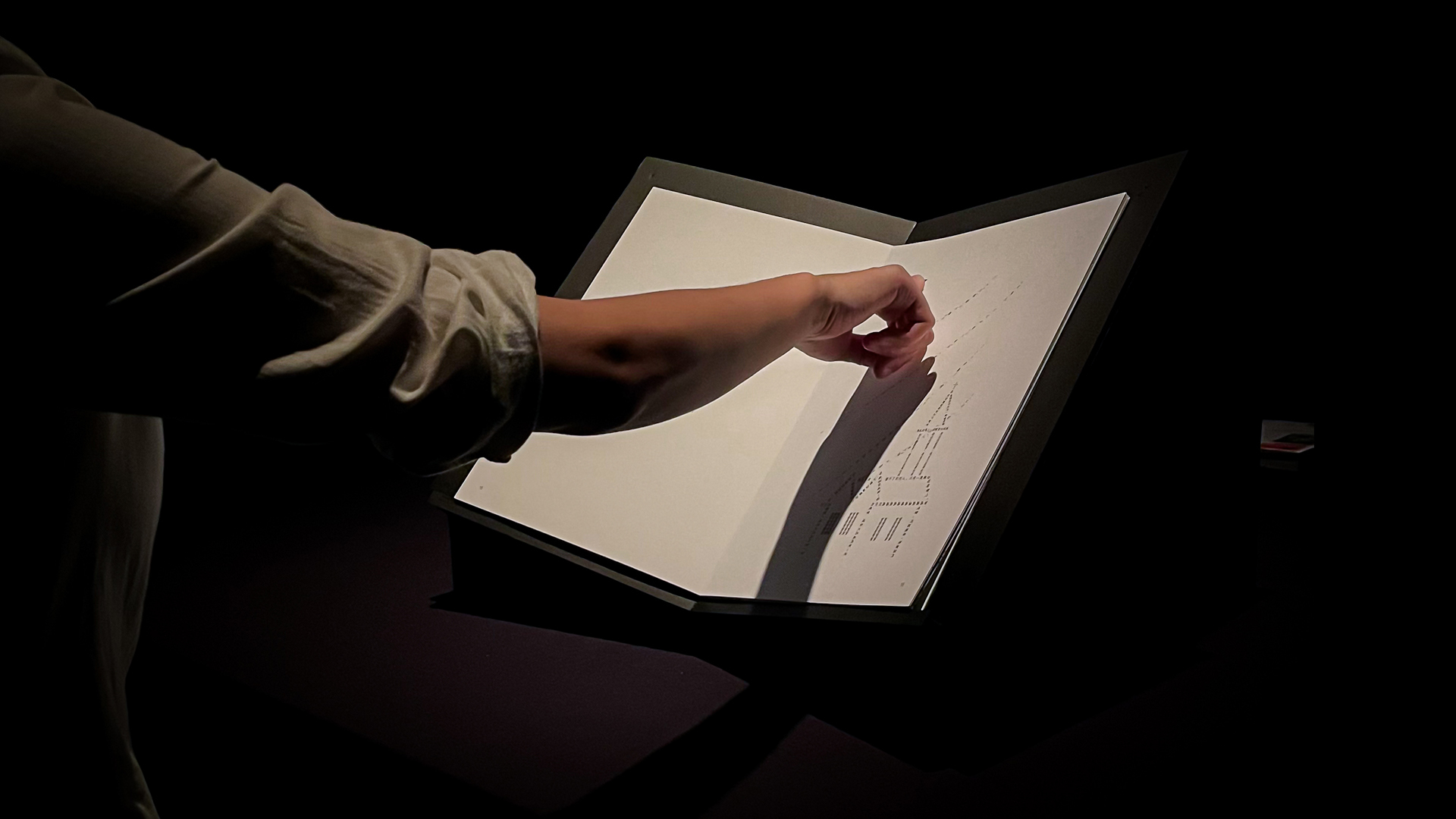

『荒地』(The Waste Land)は、T・S・エリオットの代表作である長編詩。詩の作者は、20世紀前半の英語圏で最も重要な詩人の1人と評された。T・S・エリオットの詩をマルチメディアを利用し、没入型映像空間に表現しようとする本研究の企画は、大胆で試みだ。「荒地」は全5部からなり、「死者の埋葬」「チェスのゲーム」「火の祈り」「水のほとりの死」「雷の言ったこと」と題された。実験では、「死者の埋葬」「チェスのゲーム」「雷の言ったこと」この3章に焦点を当て、「プロジェクターマッピング」、「インタラクティブ・アートブック」や「没入型映像空間」この三つの表現方法を通じて詩を再創作した。つまり、どんな方法を通じて言葉の枠を超えられ、五感を呼び覚ましながら詩を体験できる没入型映像空間を構築できたということをつづいて探究していた。

「詩を読む」という行為は人間の知覚全般に関する行為であって、単に文字の連なりを目で追っているだけではない。詩集の重さや紙の触感、朗読の時、言葉のリズムやイントナーションを聴き、紙やインクの匂いを感じるなど、視覚以外の知覚も「詩を読む」という行為の一部分の要素だと考えた。そのため、現代のテクノロジーを利用して、多面的に詩が伝わる世界は、未来の時代に通じる新しい「読む」形態の可能性を示している。

『荒地』(The Waste Land)は、T・S・エリオットの代表作である長編詩。詩の作者は、20世紀前半の英語圏で最も重要な詩人の1人と評された。T・S・エリオットの詩をマルチメディアを利用し、没入型映像空間に表現しようとする本研究の企画は、大胆で試みだ。「荒地」は全5部からなり、「死者の埋葬」「チェスのゲーム」「火の祈り」「水のほとりの死」「雷の言ったこと」と題された。実験では、「死者の埋葬」「チェスのゲーム」「雷の言ったこと」この3章に焦点を当て、「プロジェクターマッピング」、「インタラクティブ・アートブック」や「没入型映像空間」この三つの表現方法を通じて詩を再創作した。つまり、どんな方法を通じて言葉の枠を超えられ、五感を呼び覚ましながら詩を体験できる没入型映像空間を構築できたということをつづいて探究していた。

家族間の信頼関係の中での相互の理解や、子女の心身の健康な成長を促進するために、親と子女の間には有効なコミュニケーションが必要である。本研究の目的は、親子間における質の高いコミュニケーションについて明らかにすることである。 2つの家庭のケースを取り上げ、親子間のコミュニケーションの問題について着目し、各ケースに応じた「親子間コミュニケーションを支援するためのアプリケーション」のデザインを行った。開発したアプリケーションの評価を手掛かりに、親子間で相互に理解が深まり良好な関わりが生まれるための関係性について明らかにした。

家族間の信頼関係の中での相互の理解や、子女の心身の健康な成長を促進するために、親と子女の間には有効なコミュニケーションが必要である。本研究の目的は、親子間における質の高いコミュニケーションについて明らかにすることである。 2つの家庭のケースを取り上げ、親子間のコミュニケーションの問題について着目し、各ケースに応じた「親子間コミュニケーションを支援するためのアプリケーション」のデザインを行った。開発したアプリケーションの評価を手掛かりに、親子間で相互に理解が深まり良好な関わりが生まれるための関係性について明らかにした。